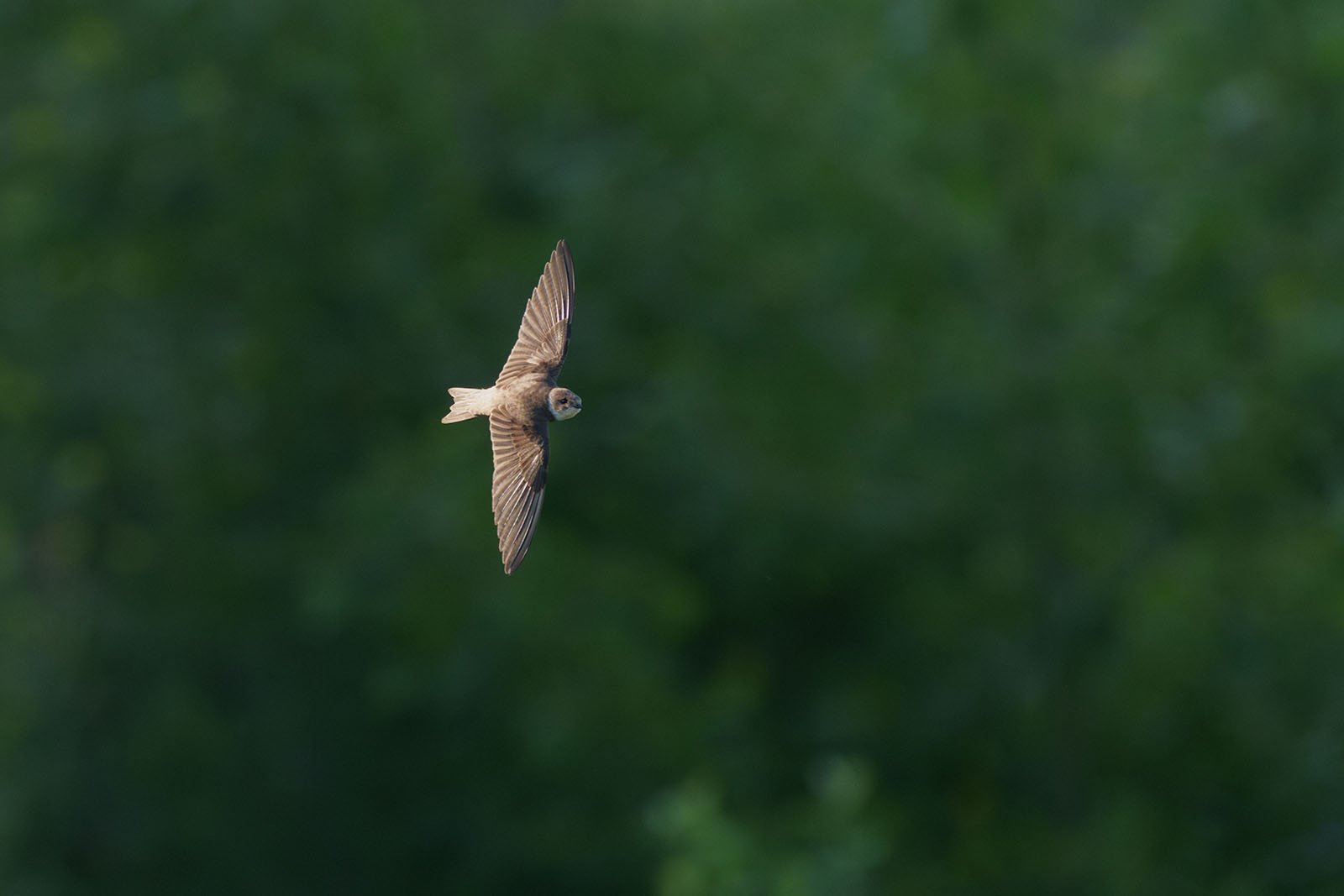

Wiedehopf (Upupa epops)

Wiedehopf (Upupa epops) – Bild entstand in Franken, Bayern

Eckdaten

Größe: 28 cm

Gewicht: 46 -89 g

Nahrung: Insekten: Feld- und Maulwurfsgrillen, Engerlinge, Raupen, Käfer

Jahreszeit: Zugvogel

Beobachtungstipp: Obst- und Weinbauflächen, Weidegebieten, Brachflächen

Fotografie Tipps

Objektiv: ab 400 mm

Schwierigkeitsgrad: schwer

Der Wiedehopf gehört zu den Wiedehopfen (Upupidae), einer Vogelfamilie, die neben den Baumhopfen (Phoeniculidae) in die Ordnung Bucerotiformes eingeordnet wird. Die frühere Zuordnung zu den Rackenvögeln (Coraciiformes) ist nicht mehr gängig. Es gibt je nach wissenschaftlicher Sichtweise zwischen fünf und zehn Unterarten, wobei die afrikanischen Wiedehopfe, die früher als Unterarten von Upupa epops betrachtet wurden, derzeit als eigenständige Arten gelten, außer die in Ägypten vorkommende Unterart U. e. major.

In Mitteleuropa ist die Nominatform U. e. epops verbreitet. Dieser Brutvogel ist in seinem Bestand stark zurückgegangen und in weiten Teilen seines früheren Verbreitungsgebiets verschwunden.

Der Wiedehopf wurde 1976 und 2022 in Deutschland zum Vogel des Jahres gewählt.

Bitte umformulieren: Der Wiedehopf, der im Durchschnitt eine Länge von 28 cm von Schnabel bis Schwanzspitze hat, wirkt trotz seiner Drosselgröße größer. In Mitteleuropa ist er allgemein bekannt, aber nur wenige Menschen haben das Glück, ihn in freier Wildbahn zu beobachten. Seine Flügel sind kontrastreich schwarz-weiß gebändert mit gelben Einschlüssen, sein Schnabel ist lang und gebogen und seine aufrichtbare Federhaube ist etwa 5-6 cm lang, mit weißen und schwarzen Spitzen. Der Schwanz hat eine breite weiße Binde im letzten Drittel und eine weiße Markierung an der Schwanzwurzel, während der übrige Körper rostbraunrot ist. Der wellenförmige, schmetterlingsartige Flug, bei dem die Flügel nach jedem Schlag fast angelegt werden, ist charakteristisch. Der Flug sieht instabil und ungleichmäßig aus, da er mehrere lange durchgezogene Flügelschläge mit kurzen, flatternden Phasen abwechselt. Männchen und Weibchen sehen sich sehr ähnlich, wobei die Weibchen etwas kleiner und matter gefärbt sind. Während der Nahrungssuche und in Erregungssituationen fällt das ständige Kopfnicken auf.

Der Wiedehopf bevorzugt warme und trockene Lebensräume mit geringem oder spärlichem Baumbestand, die sich durch kurze oder spärliche Vegetation auszeichnen. Die Art ist in Mitteleuropa hauptsächlich in extensiv genutzten Obst- und Weinbauflächen, Weidegebieten und auf ruderalen Brachflächen anzutreffen. Gelegentlich werden auch lichte Wälder, insbesondere Kiefernwälder, sowie größere Lichtungen in geschlossenen Baumbeständen als Brutgebiete genutzt. Im mediterranen Raum ist die Art in Olivenhainen und Korkeichenwäldern relativ häufig anzutreffen. Auch karge, baumlose Stein- und Geröllflächen sowie Steppenlandschaften können als geeignete Lebensräume dienen. Die Art besiedelt jedoch weder geschlossene Waldgebiete, Regenwälder noch Wüsten im gesamten Verbreitungsgebiet, höchstens in deren äußersten Randgebieten.

Obwohl der Wiedehopf im Allgemeinen in tieferen Lagen anzutreffen ist, gibt es Brutnachweise auf Höhen über 3000 Metern, beispielsweise im Altai-Gebirge. In Mitteleuropa brütet die Art zumindest auch in der montanen Stufe, der höchstgelegene Brutnachweis in Österreich stammt aus einer Höhe von 1260 Metern.

Der Wiedehopf ernährt sich nahezu ausschließlich von Insekten, speziell größere Arten wie Feld- und Maulwurfsgrillen, Engerlinge sowie verschiedene Raupen- und Käferarten. Gelegentlich stehen auch Spinnen, Asseln, Tausendfüßer oder Regenwürmer auf dem Speiseplan. Selten erbeutet der Vogel auch kleine Eidechsen oder Frösche sowie Vogelnester und Jungvögel.

Die Beutetiere des Wiedehopfs werden meist am Boden erjagt, nur in seltenen Fällen fängt er langsam fliegende Insekten im Flug. Zur Lokalisierung seiner Beute dient ihm in der Regel der Sehsinn, aber auch der Tastsinn sowie vermutlich der Gehörsinn. Auf der Oberfläche laufende Beutetiere werden verfolgt, während sich im Boden vergrabene Beute durch Stochern ertastet wird. Bei der Jagd auf Maulwurfsgrillen erweitert der Wiedehopf oft die Stocherlöcher, indem er mit seinem Schnabel im Kreis herumläuft. Vor dem Verzehr werden oft die Beine und harten Chitinteile der Beutetiere entfernt. Größere Insekten werden häufig gegen einen Stein geschlagen oder am Boden bearbeitet, bevor der Vogel sie zum Verschlucken in die Luft wirft.

Die Nominatform des Wiedehopfs ist fast überall in ihrem Verbreitungsgebiet ein Zugvogel und überwintert hauptsächlich im Savannengürtel südlich der Sahara. In Ostafrika überwintert er auch in Höhen von bis zu 3500 Metern. Kleine Populationen, hauptsächlich aus Südwesteuropa (Südspanien, Balearen und Sizilien), bleiben während des Winters in ihren Brutgebieten. In Südengland werden regelmäßig, und in Südschweden sowie Mitteleuropa gelegentlich, erfolgreiche Überwinterungen beobachtet. Der Abzug aus Mitteleuropa beginnt Ende Juli, erreicht aber Mitte August seinen Höhepunkt. Die Wiedehopfe fliegen normalerweise einzeln und während der Nacht. Offenbar überqueren sie die Alpen, das Mittelmeer und gelegentlich auch die Sahara in ihrer gesamten Breite, ohne Umwege zu machen. Im Himalaja wurden ziehende Wiedehopfe in Höhen von fast 7000 Metern beobachtet. Die ersten Wiedehopfe kehren Mitte März in ihre europäischen Brutgebiete zurück, und Ende April sind diese Gebiete normalerweise besetzt. Es wurde festgestellt, dass einige Vögel ihre Zugzeit verlängern, und Einzeltiere erscheinen auch im Frühjahr in hochnördlichen Gebieten, ähnlich wie bei der postnuptialen Dispersion der Jungvögel. Die Weibchen haben eine stärkere Tendenz zur Brutplatztreue als die Männchen.

In manchen Gegenden Europas war der Wiedehopf bis in die 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts ein häufiger Brutvogel. Jedoch haben verschiedene Faktoren, wie ein stärker atlantisch beeinflusstes Klima, Biotopzerstörung und zunehmender Pestizideintrag zu einem starken Areal- und Bestandsrückgang geführt. Viele früher besetzte Brutgebiete in Großbritannien, Südskandinavien, Belgien, den Niederlanden und Mitteleuropa wurden aufgegeben. In den vergangenen Jahren wurde ein besonders deutlicher Bestandsrückgang in Ostgriechenland und der Türkei festgestellt.

Einige Kleinpopulationen erholen sich derzeit in Südschweden und Südengland. Möglicherweise profitiert die Art in manchen Gebieten Mitteleuropas von der intensivierten Pferdehaltung. In Gesamteuropa wird der Bestand des Wiedehopfs auf fast eine Million Brutpaare geschätzt, was insgesamt als gesichert gilt. In den Belgien, Luxemburg und Niederlanden gilt die Art hingegen als ausgestorben. In der Schweiz, Tschechien und Österreich ist der Wiedehopf auf den Roten Listen vertreten, meistens in den höchsten Gefährdungsstufen. In der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands von 2015 wird die Art als gefährdet eingestuft und ihr Brutbestand für die Jahre 2005 bis 2009 auf 650 bis 800 Brutpaare geschätzt. Im Jahr 2007 wurden in der Schweiz nur noch 185 Paare nachgewiesen.

Heutzutage werden die dichtesten Bestände des Wiedehopfs in sogenannten Sekundärlebensräumen verzeichnet, insbesondere auf ehemals militärisch genutztem Gelände und Truppenübungsplätzen. Intensive Schutzmaßnahmen werden in Deutschland beispielsweise auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen Jüterbog, Lieberose und Donauwörth durchgeführt.