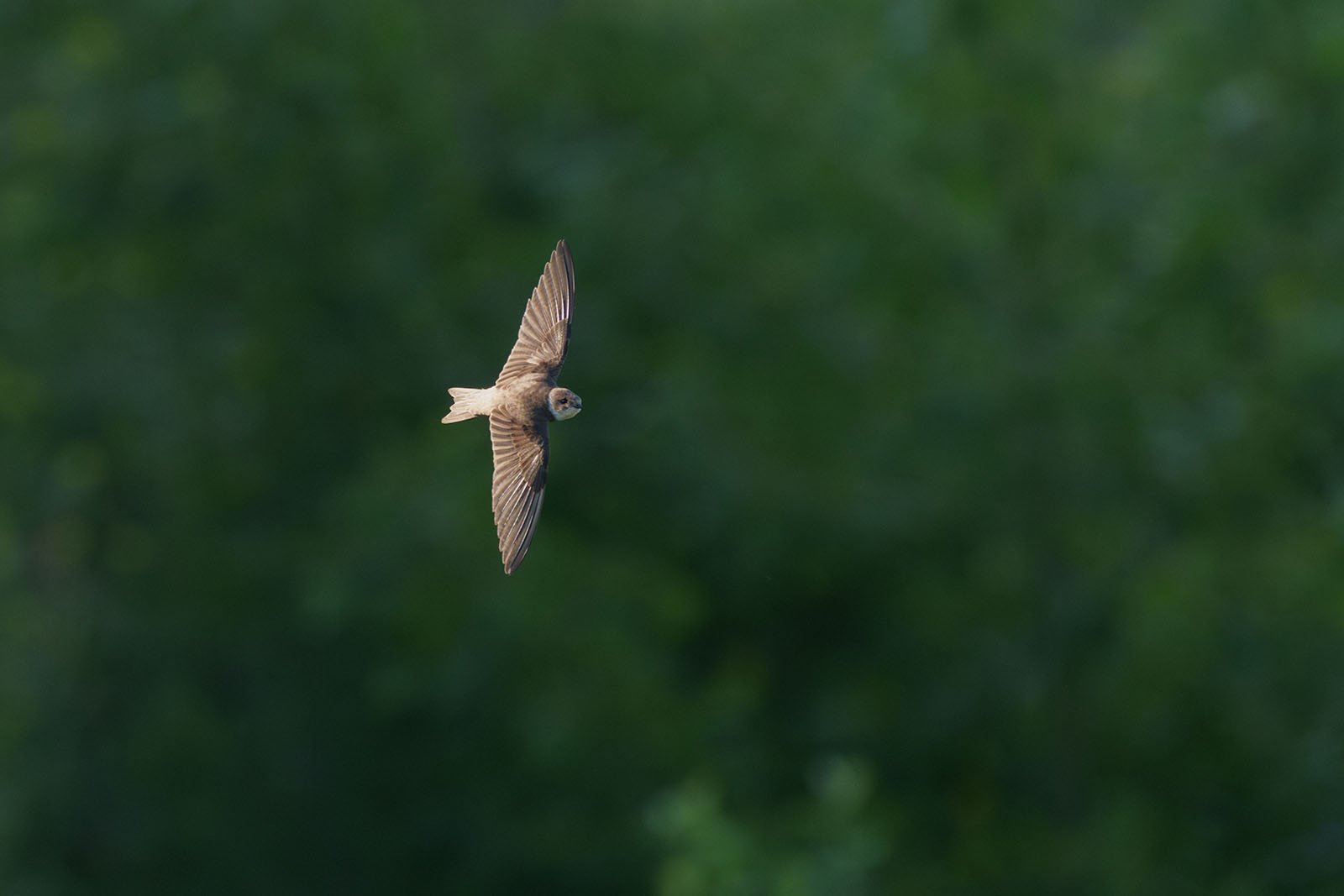

Silbermöwe (Larus argentatus)

Silbermöwe (Larus argentatus)– Bild entstand in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland

Eckdaten

Größe: 54 - 60 cm

Gewicht: 0,7 -1,5 Kg

Nahrung: Fisch, Krebse, Würmer, Aas, Eier, Abfall

Jahreszeit: Ganze Jahr

Beobachtungstipp: Küsten, Binnenland

Fotografie Tipps

Objektiv: ab 200 mm

Schwierigkeitsgrad: leicht

Die Silbermöwe (Larus argentatus) ist die häufigste Großmöwe in Nord- und Westeuropa und eine Vogelart innerhalb der Möwen (Larinae). Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von der Küste Fennoskandiens über die Ostsee, die Nordsee und den Ärmelkanal bis zur Atlantikküste Frankreichs und den Britischen Inseln sowie auf Island.

Als Koloniebrüter findet man Silbermöwen hauptsächlich auf unzugänglichen Inseln oder an Steilküsten, aber auch in Dünengebieten oder Salzwiesen. Die Art ist ein Allesfresser und ernährt sich vorwiegend von Krebs- und Weichtieren, Fischen sowie menschlichen Abfällen. Während die nördlichen Populationen Zugvögel sind, bleiben die meisten anderen Silbermöwen in der Nähe ihrer Brutgebiete, aber junge Silbermöwen können weite Strecken zurücklegen und auch im Binnenland gesichtet werden.

Im 19. Jahrhundert wurde die Art durch Absammeln der Eier und Bejagung stark dezimiert, erholte sich jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder. Die Silbermöwe ist eine gut untersuchte Art und war häufig Gegenstand der Forschung, insbesondere durch den Verhaltensforscher Nikolaas Tinbergen. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden viele Möwentaxa als Unterarten der Silbermöwe angesehen, die später jedoch als eigene Arten anerkannt wurden. Nach einer Revision der Systematik der Möwen zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Verhältnisse nun deutlich differenzierter. Die Silbermöwe in ihrer heutigen Definition ist eng verwandt mit der Mittelmeermöwe und der Mantelmöwe, aber entfernter mit Herings- und Steppenmöwe, und auch die Amerikanische-Silbermöwe steht ihr nicht sehr nahe.

Die Silbermöwe ist etwa so groß wie ein Mäusebussard und hat eine Flügelspannweite von 125 bis 155 cm. Ihr Blick wirkt etwas grimmig, da der höchste Punkt des Scheitels hinter dem Auge liegt. Der relativ klobige Schnabel hat eine Länge zwischen 44 und 65 mm. Im Vergleich zu anderen Arten der Gattung sind die Flügel mittelmäßig lang und überragen beim sitzenden Vogel den Schwanz um 3–6 cm. Die Schirmfedern formen auf dem Rücken eine deutliche Stufe, wodurch der Körper relativ füllig wirkt. Bezüglich des Gefieders gibt es keinen ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Männchen sind größer mit einer voluminöseren Schnabelspitze und einer flacheren Stirn, während Weibchen kurzschnäbeliger mit einer rundlicheren Stirn wirken. Das Brutkleid unterscheidet sich vom Schlichtkleid durch einen gestrichelten Kopf. Junge Silbermöwen sind nach dem vierten Lebensjahr nicht mehr von adulten Vögeln zu unterscheiden. Die Beine und Füße sind in allen Kleidern fleischrötlich, aber im Baltikum kommen auch Individuen mit gelben Beinen vor (siehe Geografische Variation).

Adulte Silbermöwen im Prachtkleid haben einen gelben Schnabel mit einem roten Fleck am Unterschnabel. Die Iris ist meist schwefelgelb, manchmal auch leuchtend gelb oder weißlich, und das Auge ist von einem gelben, orangegelben oder roten Ring umgeben. Der Kopf, der Hals, der Nacken und die Unterseite sind reinweiß, während Mantel, Rücken und Schulterfedern sowie die Flügeloberseite hell bläulich grau sind. Die Flügelvorderkante ist schmal weiß, die Hinterkante breit weiß gesäumt und die Spitze des Handflügels ist schwarz, mit weißen Flecken im Bereich der Schwingenspitzen. Im Winterkleid sind adulte Silbermöwen auf dem weißen Gefieder des Kopfes mit graubraunen Stricheln durchsetzt und der Schnabel zeigt etwas Schwarz über oder neben dem roten Gonysfleck.

Die bevorzugten Brutplätze der Silbermöwe sind felsige Steilküsten mit vorgelagerten Inseln und Schären, die vor Hochwasser und Bodenfeinden geschützt sind. Wenn solche Strukturen fehlen, brütet die Art auch in Sanddünen, Deichvorland, Spülflächen, Kiesbänken, Inselgrünland und Salzwiesen. In den Niederlanden wurden auch Bruten in Kohlfeldern festgestellt, und gelegentlich nistet die Art auf Gebäuden. Im Binnenland brüten Silbermöwen nur in Schweden, Finnland, Nordwestrussland und Teilen des Baltikums in größerer Zahl. Hier leben sie in Moor- und Tundralandschaften sowie an Bergseen bis in 2000 m Höhe.

Silbermöwen suchen ihre Nahrung vorwiegend im Bereich der Küste, wo sie an Stränden und im Wattenmeer häufig anzutreffen sind und selten mehr als 20 km vom Ufer entfernt auf dem offenen Meer jagen. Die Art ernährt sich auch von Abfällen, die das ganze Jahr über an bestimmten Orten wie Mülldeponien, Fischereihäfen und -betrieben sowie Schlachthöfen zur Verfügung stehen. Man findet die Silbermöwe auch in geringerer Zahl auf landwirtschaftlichen Nutz- und Überschwemmungsflächen, an Klärteichen und auf Rieselfeldern sowie an Binnengewässern und sogar im städtischen Bereich.

Die Silbermöwe nutzt aufgrund ihres opportunistischen Nahrungsverhaltens ein breites Spektrum an Nahrungsquellen und Beutetieren, das sich je nach Jahreszeit, Region oder individueller Präferenz unterscheiden kann. Obwohl tierische Nahrung den größten Anteil ausmacht, ist Fisch nicht so bedeutend wie oft angenommen, was eher auf die Mittelmeermöwe zutrifft. Die Silbermöwe sucht ihre Nahrung vor allem in der Gezeitenzone und ernährt sich hauptsächlich von Krebs- und Weichtieren wie Strandkrabben, Nordseegarnelen, Miesmuscheln, Gemeinen Herzmuscheln und Baltischen Plattmuscheln. Im Sommer machen Krebstiere bis zu 90% ihrer Nahrung aus, im Winter dominieren Muscheln. Gelegentlich fressen sie auch weitere Arten von Krebstieren, Mollusken, Fischen, Stachelhäutern, Insekten, Vogeleiern oder Jungvögeln, sowie Kleinsäugern bis zur Größe von Jungkaninchen. Die Jagd auf Kleinvögel erfolgt meist während des Zugs, wenn die Vögel erschöpft sind und leicht zu fangen. Größere Tiere werden selten als Beute ergriffen, größtenteils als Aas. Pflanzliche Nahrung ist weniger bedeutend und wird oft unbeabsichtigt mit Algen oder Pflanzenteilen aufgenommen. Menschliche Abfälle können im Winter einen erheblichen Teil der Nahrung ausmachen. Silbermöwen suchen in Fischereihäfen, an Mülldeponien, Schlachthöfen, auf Abfallbehältern und folgen Fischkuttern und Ausflugsdampfern, um Nahrung zu finden. Dabei nehmen sie auch nicht-verdauliche Substanzen wie Kunststoffteile, Silberfolie oder Zigarettenfilter auf, die sie als kugel- oder eiförmige Ballen ausspucken.

Silbermöwen können laut Ringfunden und Ablesungen beringter Tiere ein Alter von über 20 Jahren erreichen, in manchen Fällen sogar über 30 Jahre. Zum Beispiel wurde eine in den Niederlanden beringte Möwe 34 Jahre und neun Monate alt, während eine in Deutschland beringte Möwe ein Alter von 30 Jahren erreichte.

Die Silbermöwe hat einen Bestand von etwa 700.000-850.000 Brutpaaren, mit den größten Beständen in Großbritannien und Norwegen, gefolgt von Frankreich, Schweden, den Niederlanden, Dänemark und Deutschland. Im 20. Jahrhundert stieg der Bestand in diesen Ländern drastisch an, aufgrund von Schutzmaßnahmen, einer Anpassung an menschliche Siedlungsbereiche und einer ganzjährigen Nahrungsversorgung.

Die Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Silbermöwe, wie das systematische Zerstören von Gelegen, Vergiften oder der Abschuss ganzer Kolonien, hatten nur begrenzte Wirkung. Populationsökologische Auswirkungen von Arten wie der Silbermöwe auf andere Seevogelarten sind gering. Biotopzerstörung, Pestizideinwirkungen und Störungen am Brutplatz sind hingegen Hauptursachen für den Rückgang anderer Seevogelarten. Eine verbesserte Abfallwirtschaft könnte zur Bestandsregulierung von Großmöwen beitragen.